きっかけ

ドラマ『ソロ活女子のススメ4』第6話

東京国立科学館に行った理由は私の好きなドラマ『ソロ活女子のススメ4』第6話で主人公・五月女恵(さおとめめぐみ)が行っていたからです。

このドラマは2025年5月時点でシーズン5まで放送されるほどの人気ドラマです。

このドラマは好きな時に好きな場所へ行き、ひとりの時間を楽しむソロ活女子である主人公・五月女恵(さおとめめぐみ)がソロ活を通して変化していく物語です。

「人付き合いが苦手」「自分自身を変えたい」「一人の時間を楽しみたい」と思っている人は是非見てください!

「自分はこれが嫌いだ」と決めつけるのはよくない

私はドラマをみるまで「東京国立科学館」というのがあることすら知りませんでした。

「東京国立科学館」と聞いて最初にイメージしたのは高校の物理や化学の授業です。

私はそれらの授業が嫌いでした。

そのため、「東京国立科学館」ときいてもまったく興味がわきませんでした。

しかし、ドラマで主人公が様々なことに挑戦している姿をみて、行く前から「自分は興味がない」と決めつけるのはよくないと感じました。

そのため、自分が本当に興味がないかどうか確かめるために、東京国立科学館に行ってきました。

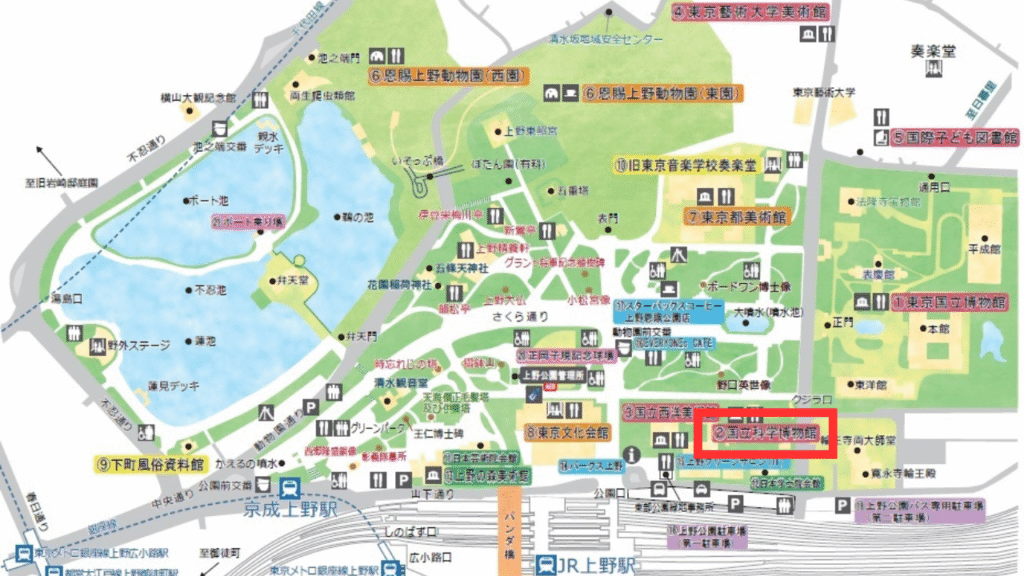

国立博物館の向かい側にある「国立科学館へ」

東京国立科学館は前回いった東京国立博物館の真向かいにありました。

上野公園は動物園のイメージしかなかったため、科学館もあることに驚きました。

しかも、高校生以下は「無料」!!

どうせ来るなら高校生のときに来ればよかったと少し後悔しました。

(ただし、たとえ高校生の頃にこのことを知ったとしてもあの頃の私は絶対に来なかったと思う。)

まずは「地球館」からスタート

最初は恐竜の化石や剥製が有名な「地球館」に行ってみました。

江戸時代は時間の流れが違う!?不定時法の「和時計」

地球館2階には、江戸時代の時計が展示されていました。

私はここで初めて「和時計」なるものを知りました。

江戸時代は時間は今のように「1日を24等分したもの(定時法)」ではなく「昼と夜を6等分したもの(不定時法)」でした。

そのため、季節によって昼と夜の時間が違いました。

それに対応するために江戸時代の日本人が制作したのが「和時計」です。

和時計は「天符(てんぷ)」とよばれる棒の両端に分銅という重さがついたもので時計の針を動かしています。(両端に人が乗ったシーソーのようなもの)

分銅の位置を調整することで、針のスピードがかわるため、それを用いて不定法に対応していました。

私はこの展示で和時計や不定法のことを初めて知りました。

写真だとわかりづらいですが、和時計は細かいところまで装飾が凝っていて芸術作品のようでした。

また、今だと時計は電気で動くのがあたりまえですがこの時代は電気なんてものはありません。

「電気を使わずに動かせて、尚且つ季節ごとに時間を刻むスピードが変わる時計」という

むちゃぶりにもほどがあるものを作成した江戸時代の人はどんだけ頭が良いのだろうと率直に思いました。※語彙力が少なくてごめなさい・・・

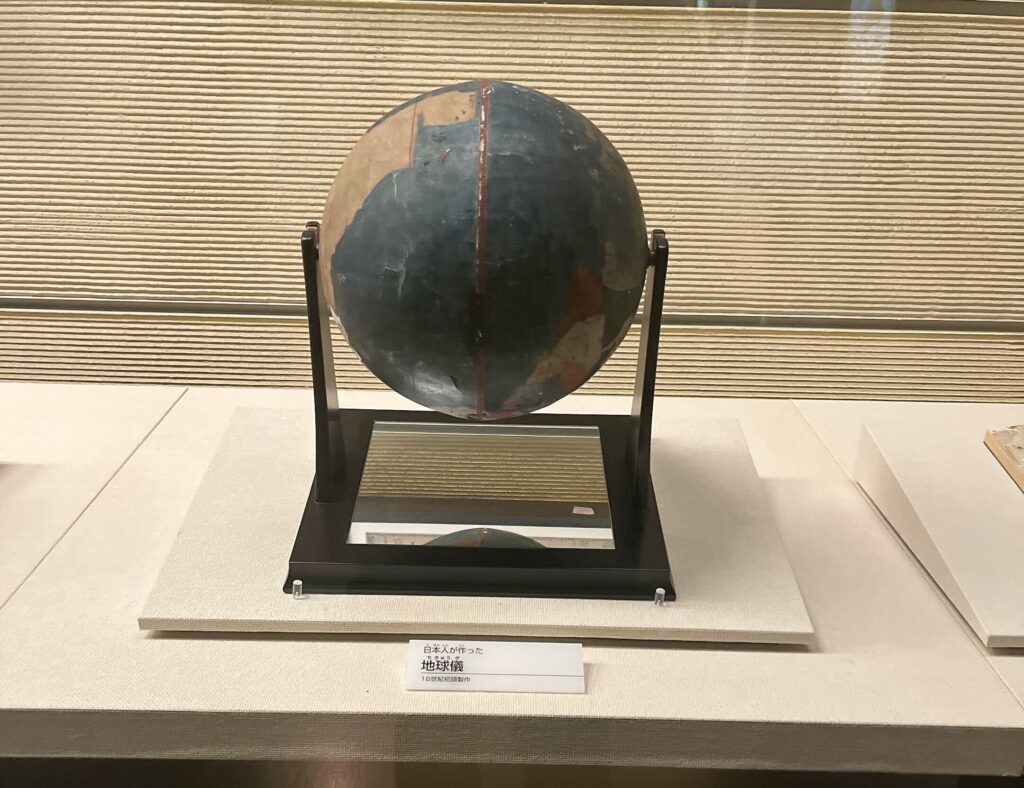

ゴスロリ少女達によって凄さに気づいた日本製の地球儀

地球館の2階には、江戸時代の教育、医療などについても展示されていました。

そのうちの1つに日本で最初に作成された地球儀が展示されていました。

私はそれを見ても特に何も思わずスルーしたのですが、

横にいた真っ白のゴスロリを着た少女たちが

「地球儀を丸く作っているのが天才」と言っているのが聞こえました。

それを聞いて「確かにこの時代で地球が丸いとわかっているのは天才だ」と思いました。

今は宇宙からの映像で簡単に地球の姿を見ることができますが、この時代ではまだ人は地球を見たことがありません。

※上記をきっかけに調べたのですが、「地球は青かった」で有名な地球初めて見た人は1961年の宇宙飛行士・ユーリ・ガガーリンだそうです。

地球の姿を見たことがない状態で「地球が丸い」とわかり、尚且つそれを信じることができるのはすごいことだとゴスロリ少女達の言葉で気づくことができました。

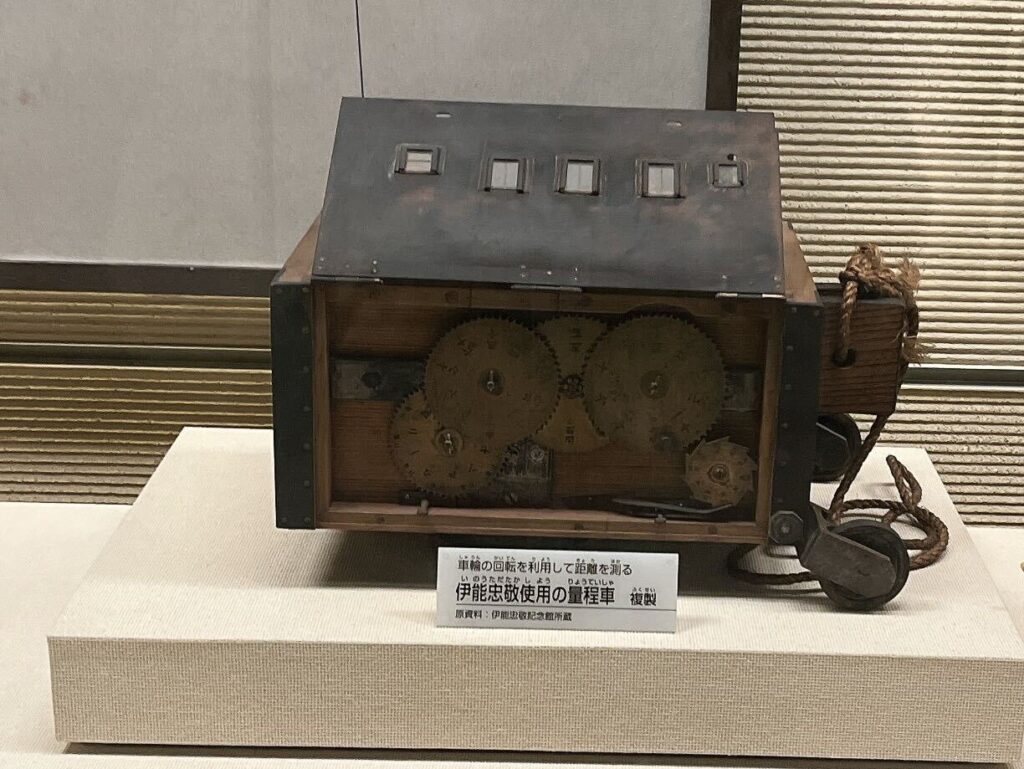

ゴスロリ少女パート2!伊能忠敬の測量

日本製の地球儀の展示の横には伊能忠敬が測量で使用していた機会も展示されていました。

そこでゴスロリ少女たちは「測量とか絶対にやりなくない」といっていました。

これには私も同感です。

日本列島を歩いて書くなんて絶対にやりたくありません。

社会の授業でも伊能忠敬が作成した日本列島の地図を見ましたが、

改めてみてもなぜ歩いてあそこまで正確な地図が書けるのか謎でした。

私はてっきり歩く歩幅などで計測していたのかと思っていたのですが、

展示をみて測量のための機械を使用していることを知りました。

しかし、上記の機械はものさしのようなものなため、

それをつかいながらあれほど正確な地図を作成できるのは信じられないと改めて思いました。

丸いテレビによって生じた疑問「なぜテレビは四角いのか?」

展示のなかには日本の初期のテレビとして「丸いテレビ」が展示されていました。

私はそれを見た時、「そういえば、何でテレビは四角いのだろう?」という今まで考えてこなかった疑問を持ちました。

ネットで調べたところによると、映像の綺麗さと人の見やすい形を追求した結果テレビは四角い形とのことです。

映像は「画素」と呼ばれる四角いマスの集合体なため、それを綺麗に表現するとなると必然的に四角い形になる。

尚且つ、人の視野は楕円状なため、中央のエリアが一番はっきりと見えるエリアになります。

そのため、人は丸い形よりも四角い形のほうが見やすいのです。

国立科学館で日常のちょっとした疑問が解決しました。

動物の大きさにびっくり!圧巻の剥製展示

地球館の3階の多種多様な動物の剥製は、圧巻の一言でした。

なんといっても、動物が想像以上に大きくてびっくりしました。

世界にはこんな動物がいたのかと、自分の知らない世界を目の当たりにしました。

1回周っただけでは満足できなかったため、

このエリアだけ2周してしまいました。

また、隣にいた親子が

「これ、このまえサファリパークでみたやつだよね」

といっているのが聞こえました。

それを聞き、動いている姿を見たいと思い

いつかサファリパークに行こう決意しました。

続いて「日本館」へ!

さすが国指定重要文化財!建物が綺麗すぎる

日本館には日本の生物等が展示されているのですが、

それよりも私は日本館の建物に惹かれました。

日本館はネオルネサンス様式を基調とした建物で、国指定重要文化財です。

ネオルネサンス様式といわれても建築の知識がない私には正直ピンときません。

ただ、現代の建物とは違う雰囲気は建物全体から感じ取れるため、まるで明治時代にタイムスリップしたような気分になりました。

感想

自分が惹かれるもの・惹かれないものがわかる

科学館に行く前私が楽しみにしていたものは「動物の剥製」と「恐竜の化石」でした。

特に私は恐竜の化石を見たことがなかった(忘れているだけかもしれませんが)ので、楽しみでした。

ただ、いざ恐竜の化石を前にしても私の心は全く動きませんでした。

これにより、私は恐竜には興味がないのだと気づきました。

一方、動物の剥製は展示室に入った瞬間から衝撃を受けたのを覚えています。

剥製は今にも動き出しそうなほどリアルで、見たことがない様々な動物たちに心が惹かれました。

科学館にいったことで「自分」というものの新たな一面を知ることができました。

コメント